Drei Generationen im Labor

Ein Praktikum am Institut

Wie wird man eine Wissenschaftlerin? Wie arbeiten und denken Forschende? Die Schülerin Lioba wollte es wissen und wandte sich an unsere OWL-Gruppenleiterin Tugce Aktas, um ein Praktikum am Institut zu absolvieren. Sie verbrachte Ende Januar zwei Wochen im Labor, begleitete die Arbeit der Doktorandin Lisa Martina, redete mit anderen Laboren und probierte vieles selbst aus. Wir haben sie besucht.

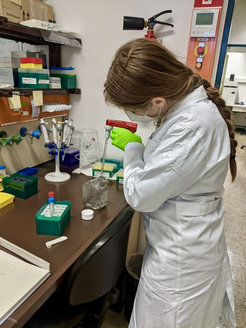

Wir treffen uns in „Turm 4“ des Instituts, das den rustikalen Charme der achtziger Jahre ausstrahlt: Arbeitsbänke aus braunem Keramik, beigefarbene Böden, olivgrüne Türen. Wie in allen anderen Gebäudeteilen auch, sind die Labore sind vollgestopft mit Geräten, in den Regale stehen Flaschen mit blauen Deckeln und jede Menge Verbrauchsmaterial. Mittendrin: Lioba, eine 14-jährige Schülerin von der John-F.-Kennedy-Schule, die ihre Haare zu einem dicken Zopf geflochten hat und ein grün-kariertes Flanellhemd unter dem Kittel trägt.

„Wahrscheinlich habe ich in der letzten Woche mehr über Naturwissenschaft gelernt als in den letzten Jahren im Unterricht“, sagt Lioba. „Es macht großen Spaß, ich mag es wirklich sehr.“

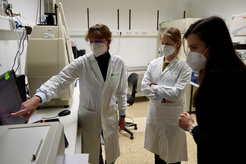

Stets bei ihr ist die Doktorandin Lisa Martina, auf der Nase eine sechseckige Brille mit Goldrand. Die Italienerin hat in Oslo und Berlin studiert und selbst erst vor drei Monaten am Institut angefangen. Wir befinden uns mitten in der Omikron-Welle, weshalb alle Gesichter zur Hälfte hinter FFP2-Masken verschwinden.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig sein würde, unsere Arbeit in einfachen Worten zu erklären“, sagt Martina und lacht. „Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was ich in ihrem Alter wusste und tatsächlich gehen wir bei unserer Arbeit sehr ins Detail. Also musste ich die wichtigsten Aspekte für sie herausfiltern. Aber Lioba versteht sehr schnell, daher ist das kein echtes Problem.“

Weil wir uns zu früh getroffen haben, fehlt die Gruppenleiterin Tugce Aktas in der Runde und wir drücken uns in den Arbeitsräumen herum, zwischen brummenden Kühlschränken, Zentrifugen, Brutschränken und dem ein oder anderen Mikroskop.

Ein guter Mentor werden

Hier arbeiten die beiden Frauen Seite an Seite, jeden Tag für zwei Mal vier Stunden. Für die Doktorandin bedeutet dies einigen Planungsaufwand. Lioba hat sich ausdrücklich gewünscht, kein eigenes Projekt zu bekommen, sondern die „echte Arbeit“ zu beobachten und dabei zu sein, wenn es neue Ergebnisse gibt.

Der Zeitaufwand, den sie in die Betreuung investiere, habe sich emotional bereits ausgezahlt, sagt Martina und deutet auf das Mikroskop hinter sich: „Ich habe hier letztens Zellen in der Zellkultur gezählt, wie ich es schon zig mal gemacht hatte. Als ich Lioba durchschauen ließ, rief sie plötzlich: 'Daraus sind wir also gemacht!' und mir war schlagartig wieder klar, warum ich meine Arbeit so liebe.“

Auf diese Art angeleitet hatte sie zuvor noch niemanden. Sie ist Mitte zwanzig hat erst kürzlich ihr Studium abgeschlossen – der Lebensabschnitt, auf den sich ihr Schützling in den kommenden Jahren vorbereitet.

Wissenschaft zum anfassen und mitmachen

Wie in vielen biologischen Laboren wird auch in der AG Aktas meistens mit farblosen Flüssigkeiten hantiert, nicht selten in kleinsten Mengen. Die Untersuchungsobjekte sind in den häufig nicht ohne Hilfsmittel erkennbar. Ist das für einen Teenager nicht zu unspektakulär?

„Ich musste mir erst einmal zeigen lassen, wie klein ein Mikroliter ist, ein so winziger Tropfen“, sagt Lioba. „Aber genau das fasziniert mich. Ich mag auch Astronomie, weil man dort die unbekannten Dinge erforscht, die man mit bloßem Auge eben nicht sehen kann.“

Zusammen mit ihrer Betreuerin hat Lioba in ihrer ersten Woche unter anderem einen Western Blot gemacht. Am Mikroskop hat sie Zellen gezählt und das richtige Volumen der Kultur geerntet. Sie lernte, Pipetten zu bedienen und Verdünnungsstufen auszurechnen. Es folgte das gewissenhafte Auftragen auf ein Gel für die SDS-PAGE, dann der Transferprozess auf die Blot-Membran, Inkubation mit Antikörpern und die Detektion der Lichtsignale in einer Kamera-Box – ein Prozess, der sich über mehrere Tag hinzog.

„Ich hätte nicht gedacht, dass Experimente so langwierig sind“, sagt Lioba. Das wirke auf sie jedoch nicht abschreckend: „Als ich am Institut ankam, hielt ich gar nicht so viel von Biologie. Es ist aber tatsächlich interessanter als gedacht.“

Vorbild sein für die nächste Generation

Inzwischen hat Tugce Aktas ihre Besprechung beendet und gesellt sich zu uns. Als Gruppenleiterin hat für sie die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Priorität. Ob wir uns nicht besser in einem Seminarraum unterhalten sollten, hätten wir dort nicht mehr Platz? Also eilen wir durch die Gänge, beziehen einen der großen und gut belüfteten Seminarräume und setzen unser Gespräch fort.

Der Schülerin ist aufgefallen, wie viele Frauen am Institut arbeiten. „Natürlich habe ich nicht erwartet, dass es ausschließlich Männer in der Wissenschaft gibt. Aber ich war trotzdem überrascht, wie viele Frauen hier arbeiten. Das hat mich sogar sehr froh gemacht. In den Medien und und in Geschichte sind es fast immer nur irgendwelche Typen.“

Ein schönes Kompliment und doch hat das Institut noch keine Geschlechterparität, obwohl es sich sehr darum bemüht. Wie anderswo werden die Stellen mit niedrigerem Gehalt überwiegend von Frauen besetzt. Auch bei den Studierenden sind die Frauen noch in der Überzahl. Doch beim Aufstieg auf der Karriereleiter kippt das Verhältnis irgendwann, etwa auf der Ebene der Postdocs und den Gruppenleitungsstellen. Die Riege der Institutsdirektoren besteht noch sämtlich aus Männern – und zwar schon seit der Gründung des Instituts in den sechziger Jahren.

„Ich halte es für meine Pflicht, ein Vorbild zu sein und Mädchen zu zeigen, dass sie es in der Wissenschaft schaffen können – deshalb habe ich bisher immer nur Mädchen und Frauen für Praktika angenommen“, sagt die Gruppenleiterin, die sich auch selbst als Vorbild sieht. „In den letzten Jahren hat sich viel zum Guten verändert, aber es braucht einfach Zeit, bis so ein Kulturwandel abgeschlossen ist.“

Vorfühlen und entscheiden

„Außerdem sollte jeder in seiner zukünftigen Rolle ausprobieren und Erfahrungen sammeln, um später eine fundierte Entscheidung treffen zu können, ob er oder sie wirklich den Schritt gehen möchte“, sagt Aktas. „Ich meine damit nicht nur die Praktikantinnen, sondern auch meine Doktorandinnen und Doktoranden, die sich nach ihrer Promotion überlegen müssen, wie ihre Zukunft aussieht.“

Sie fühlt sich durch Lioba an ihre eigene Jugend erinnert: „Meine erste Laborerfahrung machte ich mit 15 Jahren. Von da an wusste ich, dass ich den Rest meines Lebens im Labor verbringen wollte. Inzwischen bin ich von der Laborarbeiterin in eine leitende Position aufgestiegen und habe vor allem Mentoring- und Management-Aufgaben. Ich delegiere das meiste und schlage mich vor allem mit Manuskripten und Editoren herum.“

Mit Neugier die Welt verbessern

Die Tätigkeiten der drei Frauen unterscheiden sich frappierend, babei trennt sie jeweils nur ungefähr ein Jahrzehnt Lebenserfahrung. Was sie verbindet, ist ihre Begeisterung für Mathematik – Aktas und Lioba waren beide in Mathematik-Olympiaden –, die Rätsel der Natur sowie der Antrieb, ihnen auf den Grund zu gehen. Damit gehören sie zu einer besonderen Gruppe in der Bevölkerung, die in der grundlagenorientierten Max-Planck-Gesellschaft ziemlich gut aufgehoben ist.

„Im Studium dachte ich manchmal, was läuft bei mir eigentlich falsch, dass ich mich Biologie um ihrer selbst so sehr interessiert hat, nicht primär aus einem Gedanken der Weltverbesserung heraus“, sagt Martina. „Mir wurde da früher ein ganz anderes, unrealistisches Bild vermittelt.“

Wissenschaft aus Neugier zu betreiben und die Welt zu verbessern, schließen sich nicht gegenseitig aus, entgegnet die Gruppenleiterin. „Man weiß nie, wofür eine Entdeckung gut sein könnte – bei CRISPR/Cas9 handelt es sich ursprünglich auch nur um einen obskuren bakteriellen Abwehrmechanismus, für den sich vor ein paar Jahren niemand interessiert hat. Jetzt revolutioniert er die Forschung und sogar die Anwendung in der Klinik ist nicht mehr weit.“

Ist die Schülerin überrascht von den Offenbarungen der Forscherinnen? „Nicht wirklich, ich habe schon immer gedacht, dass die Leute in der Wissenschaft vor allem Dinge herausfinden wollen,“ sagt Lioba.

Was die Schule nicht kann

Die drei Frauen sind sich einig, dass das Schulsystem die Komplexität und die Praxis in der Wissenschaft nicht abbildet. „In der Schule haben wir uns immer gefragt, wozu muss man das lernen, wo ist die Relevanz? Da versagt das Schulsystem, die nächste Generation von Forschenden zu begeistern“, sagt Aktas. „Dabei ist es in der Biologie so einfach, diese Zusammenhänge herzustellen und auf das eigene Leben zu beziehen.“

„Diese Verbindungen wurden mir erst nach dem Studium klar. Viel zu zu spät, also selbst die Uni versagte in meinem Fall“, sagt die Forscherin. „Die Frage nach dem Warum finde ich sehr wichtig. Wenn man diese Verbindungen in seinem Projekt nicht herstellt, wird der Fortschritt sehr klein sein. Die Entdeckungen sind größer und bedeutsamer, wenn man den Kontext sieht.“

„Schauen wir auf den Klimawandel und die die von ihm betroffenen komplexen Systeme der Erde, braucht die Bevölkerung eigentlich eine grundlegende Ausbildung in Statistik, wissenschaftlichem Denken und Problemlösungsstrategien, um damit vernünftig umzugehen“, sagt Martina. „Ich wünschte, dies würde an den Schulen mehr Aufmerksamkeit bekommen.“

Die Schulen unterstützen

Die Praktika in Betrieben und Instituten können etwas bieten, was die Schule niemals selbst leisten könnte. Es ist das erste Mal, dass Aktas in Deutschland ein Schülerpraktikum anbietet und war überrascht, wie viel Vorbereitung und Struktur die Schule verlangt und wie viel Aufwand sie treibt, um sicherzustellen, dass es den Schülerinnen und Schülern gut geht. So wurde Aktas von Lehrkräften angerufen, die sich detailliert nach ihrer Schülerin erkundigten.

„Am liebsten wäre mir ein strukturiertes Programm für die regelmäßige Aufnahme von Schülerinnen und Schülern. Doktorandinnen und Doktoranden in ihrem ersten Jahr wären für diese Aufgabe gut geeignet“, sagt Aktas. „Natürlich liegt das nicht jedem und man muss es wollen, es kommt sehr auf die individuelle Person an. Niemand sollte dazu gezwungen werden.“

Andere Gruppen am Institut wie die von Stefan Mundlos, Marie-Laure Yaspo und Heiner Schrewe nehmen seit vielen Jahren regelmäßig Praktikantinnen und Praktikanten auf. Schrewe besucht auch öffentliche Schulen, um über seine Forschungsaktivitäten zu berichten. Außerdem hat das Mundlos-Lab in den letzten Jahren regelmäßig ein Wochenpraktikum für Schülerinnen und Schüler des Schadow-Gymnasiums ausgerichtet.

Zukunftspläne

Die erste Woche des Praktikums liegt nun hinter Lioba. Kann sie sich jetzt vorstellen, eine Wissenschaftlerin zu werden? „Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich später einmal beruflich machen will“, antwortet sie, und unter der Maske lässt sich ein Lächeln erahnen. „Ich mag Biologie definitiv mehr als als vor dem Praktikum, aber ich kann es einfach nicht sagen.“

„Wir müssen unseren Beitrag leisten. Wir müssen der nächsten Generation die Forschung zeigen und ein Vorbild sein“, sagt Aktas. „Wenn die Jugendlichen in ihren Klassen erzählen, was sie hier erlebt haben, können wir wirklich etwas bewegen.“

Die Forscherinnen kehren in das Labor zurück. Heute nachmittag wird Lioba zusammen mit ihrer Betreuerin noch den Immunpräzipitationsversuch fertigstellen, die sie vor einigen Tagen vorbereitet haben. Bald ist das Praktikum vorbei und Lioba wird hoffentlich mit vielen Eindrücken an ihre Schule zurückkehren und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern davon berichten.